近日,大连化物所氢能与先进材料研究部氢化物能源化学研究中心(DNL1901组群)陈萍研究员、曹湖军研究员、张炜进副研究员团队在氢负离子导体开发及其应用方面取得重要进展,开发出新型核壳结构氢负离子电解质,并构建了首例氢负离子原型电池。

氢负离子(H⁻)是氢原子获得一个电子后形成的阴离子,具有质量轻、氧化还原电位高(H⁻/H2,–2.3 V vs SHE)等特性,被认为是发展新型电化学器件的重要载流子,在推动二次电池、燃料电池、电解池等技术革新方面展现出重要应用潜力。然而,由于缺乏能同时满足高离子电导率、低电子电导率、优良热稳定性和电化学稳定性,以及与电极材料良好兼容性的电解质材料,迄今为止,氢负离子二次电池技术始终未能实现突破。因此,开发综合性能优异的氢负离子导体材料被视为固态离子学和氢能领域的前沿课题。

陈萍团队聚焦于氢化物能源化学研究二十余年,在储氢(Nature,2002;Nature Mater.,2008)、催化固氮(Angew. Chem. Int. Ed.,2015;Nature Chem.,2017;Nature Energy,2018;Nature Catal.,2022;Nature Chem.,2024)、氢负离子传导(Nature,2023;Angew. Chem. Int. Ed.,2024)等领域持续深入探索,并解决了多项关键科学问题,为推动相关学科发展和技术突破奠定了坚实基础。

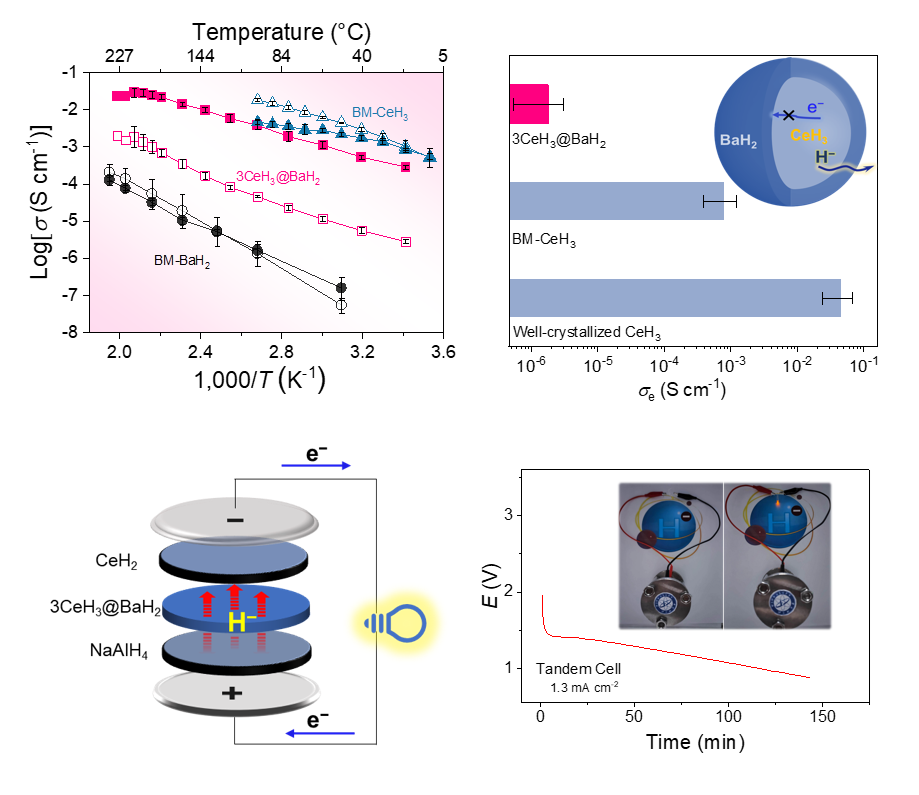

2018年,该团队启动氢负离子传导研究,并于2023年提出了“晶格畸变抑制电子电导”策略,研制出稀土氢化物基低温超快氢负离子导体(Nature,2023)。在本工作中,为克服上述材料热稳定性不足的问题,团队以大带宽高稳定性的BaH2薄层包覆稳定性较差的CeH3,形成了一种新型核壳结构复合氢化物3CeH3@BaH2,该材料在室温下即可展现快速的氢负离子传导特性,并具有优异的热稳定性和宽的电化学窗口,是一种理想的电解质材料,为全固态电池的研发奠定了基础。

基于上述新型氢负离子电解质,团队利用经典储氢材料NaAlH4和CeH2分别作为正、负极活性物质,构建了CeH2|3CeH3@BaH2|NaAlH4全固态氢负离子原型电池,即氢负离子二次电池实验室验证实物。实验数据显示,该电池正极在室温下首次放电容量达984 mAh g⁻¹,且经过20次充放电循环后,仍能保持402 mAh g⁻¹的可逆容量。进一步,团队搭建了叠层电池,把工作电压提升到1.9 V,并点亮了黄色LED灯,证明了该电池为电子设备供电的可行性。全固态H⁻二次电池以氢元素作为载流子,原理上能有效规避金属枝晶引起的短路问题。此外,储氢领域已研发了大量的氢化物,这为氢负离子二次电池的研发提供了充足的材料选择和性能优化的空间,未来,氢负离子二次电池有望在清洁能源存储与转换领域开辟更多应用场景。

相关研究成果以“A room temperature rechargeable all-solid-state hydride ion battery”为题,于近日发表在《自然》(Nature)上。该工作的共同第一作者为DNL1901组群崔继荣博士和中国科学技术大学-大连化物所联合培养博士研究生邹韧。本工作中的理论计算工作得到吉林大学刘靖尧教授的支持;电镜工作得到大连化物所刘伟研究员的支持;同步辐射XRD及EXAFS实验与上海同步辐射光源王伟玮、甘涛、李炯等合作完成。上述工作得到了国家自然科学基金、辽宁滨海实验室、辽宁省科技重大专项、大连化物所创新基金等项目的支持。