近日,中国科学院海洋研究所海洋热力学过程与气候变化研究组联合麻省理工学院团队在《自然-通讯》期刊(Nature Communications)发表了题为“Inter-basin contrast in the Southern Ocean warming”的研究论文。该研究揭示了南大洋上层700米35°S~55°S纬度带海盆尺度大西洋-印度洋扇区比太平洋扇区增暖速度更快的纬向不对称现象,阐明了风驱经向热量再分配过程在热存储变化中的重要地位,并指出该增暖速度的海盆间差异不仅体现在历史资料,在不同模式预估情景下都可能会持续到2100年,为进一步理解南大洋区域气候变化及海洋生态系统影响都将具有指示意义。

自20世纪中期以来,地球系统因温室气体累积而吸收的多余热量超过90%被储存在海洋中。其中,南大洋(Southern Ocean)对全球海洋热储的贡献达60%,是全球气候系统变化的“热量阀门”。它的持续变暖不仅影响南极冰架融化、全球海平面上升,还深刻改变深层水体形成、海洋碳吸收能力与海洋生态系统。过去的研究普遍采用纬向平均的方法,描绘出南大洋以45°S为中心的经向(南北向)升温结构:靠近南极的高纬海区吸热后,热量被风驱动的经向流输送至中纬度海区。但南大洋增暖的纬向结构仍不清楚。

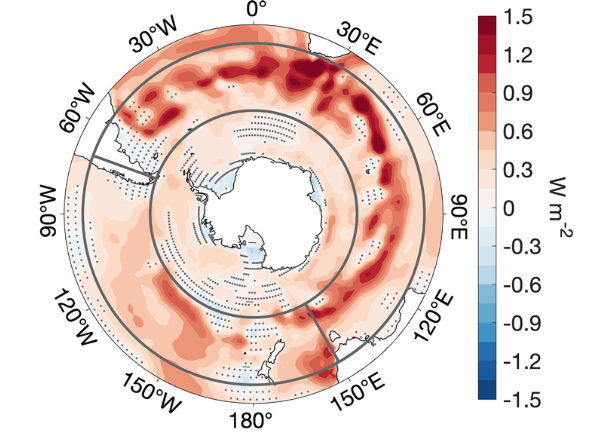

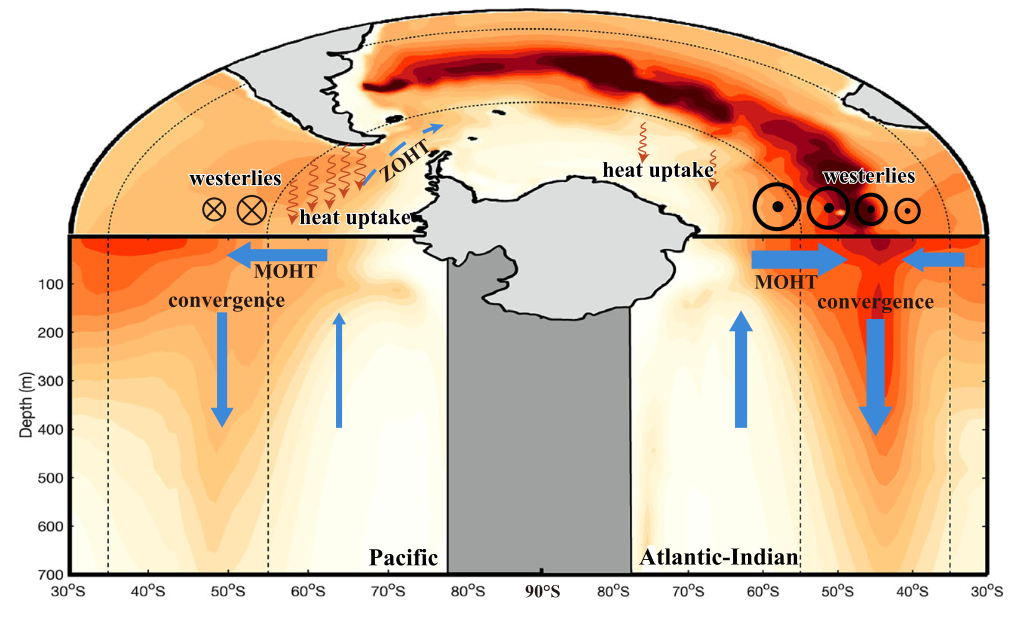

基于三套观测数据集,该研究揭示了自1960年以来南大洋0-700米增暖显著的海盆间差异(图1):大西洋-印度洋扇区比太平洋扇区增暖速度更快,并在44°S附近几乎翻倍。这种不对称结构不仅在观测数据中一致出现,也被气候模式所重现,说明它并非短期自然波动,而是由外部强迫(温室气体)驱动的长期响应特征。基于CMIP6模式预估结果,在未来高排放情景(SSP-8.5)下,这一升温差异将持续放大至本世纪末。CESM1耦合模式和LICOM海洋模式试验数据表明,这种纬向不对称的升温结构并非由海表面热通量的差异导致,而是西风驱动的经向热量再分配的结果(图2)。南大洋西风带的增强与南移在大西洋–印度洋区更为显著,这种风场变化导致该区出现更强的正风应力旋度与上层热量辐合,在中纬度35°S~55°S带内被“堆积”并下沉,形成持续升温结构;太平洋区则因相对较弱的风驱动与局部发散,升温幅度较小。这种纬向不均匀的增暖结构将带来一系列气候和生态影响,如加速南极冰架消融和区域海平面上升,改变南大洋生态系统结构,尤其是南极磷虾等关键物种栖息地与数量等。

图1 基于三套观测数据集(IAP,EN4,和Ishii)平均的南大洋上层700米海洋热含量1960~2020年的线性趋势

图2 南大洋海盆间增暖差异的机制图。填色为CESM1模式预估在RCP8.5情景下2080~2100年平均温度与1960~1980年平均温度的差异

上述研究强调了温室气体对南大洋上层热存储纬向格局的主导作用,为理解全球热量分配提供了新的视角,也为进一步理解南大洋区域气候变化和生态影响提供了依据。论文第一作者为宋元元博士,通讯作者为李元龙研究员,合作者包括王凡研究员、博士研究生戈凯,麻省理工学院Gaël Forget博士(项目科学家),美国国家大气研究中心胡爱学博士(项目科学家),佛罗里达州立大学李倩助理教授,纽约大学石佳睿研究员,和复旦大学陈晓丹研究员。该研究获得了国家自然科学基金项目资助。